В поэме «Эда» поэт намеренно ушел в сторону как от байронической «восточной» поэмы, так и от романтической поэмы Пушкина. Новаторство Баратынского было в том, что он, следуя проблематике романтических Пушкина и поэм Байрона (столкновение человека простодушной дочери и цивилизованного общества непросвещенного народа), быстро противопоставил автора храбрецу. Повествователь у Баратынского по собственному духовному строю далек от «гусара», лишенного каких-либо автобиографических линия.

Баратынский избрал храбрецом поэмы человека «низких» страстей. Гусар у него – светский обольститель, наделенный нравственными пороками света. Любовь его к Эде – еще одно приключение, рассеивающее скуку.

Чувство же Эды в полной мере без шуток.

Большой романтический сюжет Баратынский перевел в обычный замысел. Из этого мотивировка нахождения гусара в Финляндии в полной мере несложна. Она связана не со свободолюбивыми порывами души, не с презрением к светскому обществу либо к фальшивой городской цивилизации, – гусар, как армейский, подчиняется дисциплине и должен проходить службу в Финляндии.

Разрыв с Эдой кроме этого растолкован простыми событиями: гусару скоро надоела «любовь тоскливая» Эды, и он лишь ждал дня, дабы вместе с полком уйти на войну. Тем самым Баратынский отказался от храбреца с мрачной, загадочной судьбой, окруженного сочувствием автора.

Тем самым Баратынский отказался от храбреца с мрачной, загадочной судьбой, окруженного сочувствием автора.

Избегнув лирического тона, поэт драматизировал содержание поэмы, выстроенной как драма в трех актах, где смерть героини заблаговременно предрешена. Но драматический нерв поэмы не только в этом.

Баратынский написал стихотворную повесть о несоответствиях страсти, о борьбе различных эмоций в душах его храбрецов. Его тревожило их развитие, переданное через внутренний конфликт. В простоте истории он усмотрел неординарное, необыкновенное философско-эпическое содержание.

Не обращая внимания на предупреждения отца, «крутого старика», разгадавшего «подлеца» и разумом усвоенные предостережения («Нам строго, строго не велят Дружиться с вами. Говорят, Что вероломны, злобы все вы, Что вас бежать должны бы девы, Что как-то портите вы нас…»), Эда полна любви к гусару. В ее сердце вошла страсть.

Пылкое чувство Эды преодолевает характерную ей природную стыдливость, и скоро «гибельная страсть» торжествует над целомудренной наивностью, подавляет волю бедной Эды и портит простое сердце. Внутренняя борьба, происходящая в Эде, образовывает драматическую пружину поэмы. Наряду с этим темперамент гусара при всей его ясности предстает героине сложным и необыкновенным.

Гусар коварен, зол, ветрен, но он обаятелен и обольстителен наружным блеском. Обращение его насыщена «высокими», патетическими интонациями:

Только мраки ночи низойдут

И сном глубоким до денницы

Отяжелелые зеницы

Твои домашние сомкнут…

…Прильну в тишине печальном

К твоим устам, о жизнь моя,

И в лобызании прощальном

Тебе покину душу я.

Эту загадочную, притягательную мощь порока, его прекрасную оправу ощущает на себе Эда, именуя гусара-демона «лукавым духом». Баратынский вскрывает зло в обличье хороша, «низкое» в прекрасной оболочке, скудно-простое и заурядно-обычное во снаружи сложном. Так входит морально-философская тема в поэму, повествующую и о том, как переплетаются безобразие и красота, добродетель и порок, обыденное и необыкновенное.

Пристальный интерес к обычному привел Баратынского к открытию неординарного в несложном. И это выступило у него заблаговременно определенной закономерностью, свободной от конкретно-исторических условий, каковые никоим образом не воздействуют на характеры храбрецов, на развитие страсти, на несоответствия души, формирующие и создающие их.

Подстать Эде героиня «Бала» Нина. В случае если Эда испытывает на себе влияние гусара, то Нина – жрица чувственной, огненной любви – олицетворяет демоническое начало, какое некогда открылось Эде в гусаре. Но в «Эде» оно было мнимым, в «Бале» же выступило в собственном подлинном свете, оказывая прямое действие на Арсения.

Оба храбреца – Арсений и Нина – полны страстей, хороших и злых, каковые, вырываясь наружу, портят героиню, падшую, как и в «Эде», жертвой собственной влечения Арсения и исступлённой любви к Ольге.

В «Цыганке» Баратынский углубил ужасную коллизию: Елецкой пылает страстью к цыганке Саре, а позже к светской девушке Вере Волховской. В данный поворотный момент его судьбы раскрывается мятущаяся натура храбреца. Обе героини наделены необыкновенной силы страстями, но цыганка высказывает их конкретно и примитивно, Вера же выполняет правила и приличия светского этикета.

Коллизия завершается смертью Елецкого, душевной драмой и безумием Сары, переживаемой Верой. Не обращая внимания на мелодраматизм романтических поэм Баратынского, в них заключались и ответственные художественные открытия: спаянность в одном характере добра и зла, их перелив предсказывали проблематику творчества Лермонтова, а зависимость поведения от социальной принадлежности предваряли психологизм реалистической литературы.

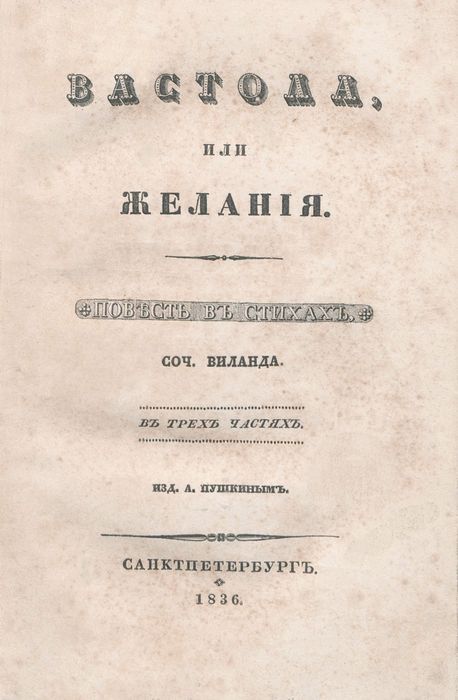

Особняком среди поэм стоят «Телема и Макар» (1827) и «Переселение душ» (1828). «Телема и Макар» – перевод сказки Вольтера (Баратынский пояснил в примечании, что Телема свидетельствует желание, а Макар – счастие).

Поэма «Переселение душ» в большинстве случаев считалась анахронизмом в творчестве Баратынского и воспринималась «сугубо формалистической стилизацией под XVIII век». Но эта поэма писалась в один момент с поэмой «Бал» и «представляет собой что-то наподобие поэтического комментария к ней»[227]. Героиня поэмы «Переселение душ» Зораида напоминает героиню «Бала» княгиню Нину, прототипом которой являлась графиня Закревская, красивая женщина, пренебрегавшая нормами светского поведения.

У Баратынского, увлеченного одно время Закревской, укрепилось, возможно, уже сложившееся тогда представление о любви как об страшной иррациональной и демонической силе. Подобно Нине, Зораида, влюбившаяся в молодого певца, определит, что у нее имеется соперница – «пастушка юная» Ниэта.

Дабы победить над судьбой, Зораида решила поменять собственный жребий на жребий пастушки Ниэты. Это ей удалось посредством чудесного кольца. Зораида получает возлюбленного и вместе с ним скромную жизненную долю, но теряет царство и красоту.

В этот самый момент происходит чудо: ее красивая душа, вселившись в неотёсанное тело пастушки, одухотворяет его и преображает – «Во взглядах чувство выражалось, Горела ласковая мечта…». Зораида жертвует собой для любви и одолевает судьбу, но тайна для того чтобы одоления недоступна вторым – это тайна любящего существа. счастье и Любовь родственных душ отныне скрыты от посторонних глаз, и с того времени о супружеской жизни Зораиды ничего неизвестно.

Кроме уверенности Баратынского в том, что обычное постоянно утаивает необыкновенное, в данной поэме серьёзна мысль духовного преображения, в соответствии с которой душевная красота побеждает физическую непривлекательность и заставляет не подмечать ее[228]. Данный пламя внутренней красоты горит в глубине души. Он – дитя большого уединения.

Подлинно великое рождается, по мысли Баратынского, вне общежительных страстей и суеты, в аскетическом удалении от соблазнов города в природу, в родовое поместье, в замкнутый круг семьи. Именно там слышнее шум людской мира и явственнее нестройный хор его голосов. Жизнь лучше раскрывается и распознается, в то время, когда поэт находится вне яркого действия «толпы», в то время, когда он держится от мира на некоей исторической и эстетической дистанции.

Благодаря такому взору Баратынский стремился прозреть в частных и «случайных» лирических «событиях» их общий и «вечный» суть.

Лирика 1827–1833 годов

Громаднейшие успехи на новом творческом этапе связаны с философской лирикой. Баратынский держался убеждения, что участь человека изначально двойственна и трагична. В человеке сопряжены духовное и телесное, нетленное и временное, земное и небесное начала.

Человек неимеетвозможности вырваться из собственной противоречивой природы, и это обрекает его на ужасный удел.

Над ним распростерта роковая длань всевидящей судьбы, которая не разрешает ему ни возлететь к чистой духовности, ни погрузиться в бездуховное существование. В нем имеется вечный порыв к свободе, к счастью, к гармонии, но он их ни при каких обстоятельствах не достигает и неимеетвозможности достигнуть, по причине того, что та же роковая и грозная сила положила предел этим порывам. Благодаря этого человек не находит родного приюта нигде – ни на земле, ни на небесах.

Наровне с знанием тщетности и фатальной обречённостью упрочнений в человека от рождения внесено святое беспокойство, святое разочарование во всем, святая неудовлетворенность сущим и устремленность к лучшему, более гармоничному миру. Он подчиняется законам «рока» и бунтует против них, оплачивая ужасную судьбу смертью страстей, холодом эмоций, каковые он приносит в жертву жёсткой предопределенности. Кроме того идеальные мечтания и интимные чувства, не подверженные, по уверениям романтиков, власти «закона» и сохраняющие собственную суверенность, у Баратынского не избегают неспециализированной доли:

Знать, самым духом мы рабы

Земной насмешливой судьбы;

Знать, миру явному дотоле

Отечественный бедный ум порабощен,

Что переносит невольно

И в мир грезы его закон.

Жизненная философия Баратынского идеально срифмовалась с поэтической философией элегического жанра. Наряду с этим особенность элегий Баратынского пребывала в том, что поэт «не растравлял собственной души», как он выразился в одном стихотворении, переживаниями, а постоянно стремился дать себе отчет в обстоятельствах разочарования и потому выводил его на свет, дабы подвергнуть мыслительному анализу, дать во власть разума а также холодного рассудка.

Баратынский не воспроизводит переживание во всех переплетениях и извивах, он думает над ним, думает о нем. Это размышление мучительно для самого поэта: словно бы острым скальпелем, не прибегая к наркозу, он с ледяным и ожесточённым хладнокровием духовного лекаря рассекает чувство. Но необычное дело!

Доискиваясь до обстоятельства страданий, идея Баратынского выясняется целительной, примиряя человека с несовершенными жизненными законами и одновременно с этим не давая им подмять под себя преимущество личности. У человека неизменно имеется выбор, кроме того при всем фатализме бытия. мотивы и Эти идеи были закреплены в сборнике стихотворения Баратынского, вышедшем в 1827 г.

Затем сборника Баратынский покинул «эротическое поприще», как выразился Пушкин, и от лирики психотерапевтической и философско-психотерапевтической перешел к лирике философской. Главным его жанром так же, как и прежде оставалась элегия, которая сейчас, высвобожденная от амурных мотивов, прониклась философскими настроениями. Данный переход в поэзии Баратынского был подготовлен такими стихотворениями, как «Две доли», «Истина», «Череп» и др.

С переходом к философской лирике связано и знакомство с базами германской романтической философии, в частности с идеями Шеллинга.

Обычная для романтиков (и Баратынского а также) тела и антитеза души, чувства и разума, земли и неба делается знаком ужасной духовной «заболевания» современного человека, всего человечества и поколения в целом. Она неизбежно ведет в конечном счете к исчезновению и гибели всего людской рода с лица почвы. В этот самый момент Баратынский не только солидарен с романтиками, но и противоположен им.

«Смерть» (1828).Многие образы этого стихотворения посоветованы натурфилософией Шеллинга и любомудров[229], в нем Баратынский перестраивает классическую романтическую обстановку. Для романтиков смерть свидетельствует смерть тела, крушение духа и гармонии тела. Тем самым она уничтожает равновесие между конечностью тела и бесконечностью души.

Для Баратынского, наоборот, смерть – сила созидательная, гармоничная, примиряющая. Он наблюдает на смерть не с личной точки зрения, а с отвлеченной – с позиций надличной целесообразности: смерть – одно из вечных слагаемых бытия. Ее роль – поддерживать равновесие во Вселенной.

«Последняя смерть» (1827).В этом стихотворении та же тема развернута по-иному и приобретает натурфилософское истолкование. С позиций Баратынского, всякое нарушение хрупкого и зыбкого равновесия между духом и телом, земным и небесным ведет к неизбежной смерти человечества. Условие его нахождения на земле – гармоничное единство с бытием.

Оно существовало в тот момент, в то время, когда природа родила человека.

Это было совершенное состояние, «отчизна давешняя», о которой человек вспоминает и которая тревожит его воображение. Сейчас человек не выделился из мироздания, из бытия, а составлял с ним одно нераздельное целое, в то время, когда он сам был природой, естеством. Но по воле рока человек появился как сын природы и как ее отрицание.

Он сходу отделился из природы и противопоставил ей себя, собственный разум, собственный дух.

Он захотел покорить природу и властвовать над ней. Так была написана его будущее на небесах. Значит, источник смерти – в заблаговременно предопределенном развитии человечества как человека и общности как отдельного существа.

Путь человечества, в соответствии с Баратынскому, лежит не к «золотому веку», а к уничтожению и катастрофе рода.

Удачи человечества по овладению природой – ступени к его смерти.

Не смотря на то, что Баратынский сооружает собственную философскую проблематику в соответствии с натурфилософией, разделяемой романтиками-любомудрами, его выводы не совпадают с конечными итогами размышлений любомудров. Баратынский и тут идет собственной дорогой. Сперва перед мысленным взглядом поэта появляется торжественный мир, «дивный сад» – «разума прекрасный пир».

В нем запечатлены характерные мечтания просветителей, торжество искусств и наук. Казалось, разум человека победил природу, и человек может наслаждаться дарами «просвещенья». В действительности это пиррова победа – господство разума над природой стало причиной смерти тела.

Разум отъединился от тела, тело поссорилось с душой, гармония распалась, гипертрофия разума обрекла человечество на бездейственную фантазию и физическое бессилие («И умственной природе уступила Телесная природа между них…»).

Мысль романтиков о слиянии человека со Вселенной в этом стихотворении и во всей философской лирике Баратынского терпит полный провал. Человек, призванный достигнуть высот духа, выясняется неспособным на это: он гибнет в тот момент, в то время, когда, казалось, стал чист духом, в то время, когда его разум побеждал над природой. Тут подвергается сомнению бессмертия и романтическая идея бесконечности не имеющей вместилища души.

Жизнь Почвы по окончании смерти человека продолжает собственный существованье, но она никому не нужна, величественно пустынна и грустна. Без человека бытие Почвы, как и по большому счету Вселенной, теряет каждый суть. Почва предстает закинутой планетой, и ее жизнь не оправдана. Таков торжественно-скорбный вывод Баратынского, выраженный интонацией величавого раздумья и «высокой» лексикой:

И тишина глубокая вослед

Празднично везде воцарилась.

И в дикую порфиру древних лет

Державная природа облачилась.

Величествен и грустен был позор

Пустынных вод, равнин, лесов и гор.

Так же, как и прежде животворя природу,

На небосклон светило дня взошло;

Но на земле ничто его восходу

Сказать привета не имело возможности.

Один туман над ней, синея, вился

И жертвою чистительной дымился.

Но таковой взор был одновременно и возвышением людской личности. Как раз человек делается у Баратынского равным Вселенной. Его не сильный и замкнутый в узкие пределы дух придает ей суть.

«К чему невольнику мечтания свободы?» (1833).Поэзия Баратынского – это вечный спор человека, наделенного сильными чувствами и могучим умом, с законами бытия. Человеку, что заблаговременно знает, что ни при каких обстоятельствах не поменяет роковые предначертания, казалось бы, нужно согласиться, послушно согласить «собственные мечтания со жребием своим». Так начинается поэтическая тема вечного миропорядка в стихотворении «К чему невольнику мечтания свободы?», одном из самых характерных и самых драматичных у Баратынского.

Но как раз в этом стихотворении происходит слом поэтической мысли. За элегическим раздумьем об неспециализированном миропорядке (Баратынский редко посягал на публично-социальное устройство, его интересовали законы бытия), об извечных мировых началах, кладущих предел стихийной «воле» природы и «мятежным мечтам» человека, Баратынский нежданно открывает новую грань собственной мысли:

Безумец! не она ль, не вышняя ли воля

Дарует страсти нам? и не ее ли глас

В их гласе слышим мы?

Разумность «рабов», их готовность послушно «соглашать собственные жажды со жребием своим» и именно поэтому обнаружить покой и счастье вызывает у Баратынского внутреннее сопротивление, которое выражается в обращениях и в мятежных вопросах, прерывающих спокойный ритм первой части. Оказывается, что надличный закон одинаково повелевает человеку и мужественно принимать свободное от него устройство бытия, и отдаваться на волю страстям, отвергающим это устройство.

Мятеж в душе человека, восстающего против собственного «удела», выясняется столь же предназначенным, как и смирение. Фатальная предначертанность судьбы и свобода духа, отрицающая эту предначертанность, – два полюса, между которыми лежит людская судьба. И в этом состоит неразрешимый парадокс, побуждающий поэта скорбеть о скудных возможностях людской души. Стих заканчивается неприятными словами о том, что бесконечная и неистощимая судьба, переполняющая сердце, скована заблаговременно узкими рамками обыкновенной, обычной участи:

О, тягостна для нас

Жизнь, в сердце бьющая могучею волною

И в грани узкие втесненная судьбою.

Последний период творчества (1833–1844). Книга стихотворений «Сумерки» (1842).В «Сумерках» поэтические идеи Баратынского о будущей судьбе человечества и человека окрашены глубоким трагизмом. В отличие от своих современников Баратынский думал, что «золотой век» человечества в далеком прошлом миновал, исходя из этого нужно подготавливаться не к тому, дабы весело встречать радостное будущее, содействуя процветанию настоящего, а к мужественному, хорошему человека, гордому приятию финиша.

Сейчас эта неприятность касается уже не каждого отдельного человека, перед которым она в один раз неминуемо поднимется в роковой главный час перед его смертью, но всего человечества, обреченного на смерть.

Регресс человечества выражается в том, что люди уходят от природы. В новой книге Баратынский уносился мечтой в те времена, в то время, когда духовная жизнь была первобытно яркой, органичной и естественной, воображала единое целое с физической судьбой, в то время, когда материальное было духовным, а духовное – материальным. плоть и Дух в те баснословные времена пребывали в синкретическом состоянии.

Тогда мир был юн и творчески способен к созиданию духовной красоты – главного собственного богатства. Ограничиваясь малыми материальными потребностями, человечество в избытке создавало духовное и душевное достаток. Но гармония разума и чувства, души и тела, природы и человечества распалась, и тогда провалилось сквозь землю творческое начало – прерогатива и атрибут природы.

Творческое начало – это возможность создавать духовные достатка. Тело (плоть) лишено творческой духовной производительности – им наделен дух. Но дух, распавшийся с телом и поставленный ему в услужение, принимает извращенные и искаженные формы.

Он может вести к расцвету хороших и нужных для наук и тела знаний, но неимеетвозможности создавать самого главного – духовных сокровищ и, следовательно, никак не приближает духовного расцвета человечества.

Он не делает собственную главную задачу – сделать человечество более нравственным, более добрым и более идеальным. Он не преображает жизнь и неимеетвозможности внести в нее красоту. Наоборот, односторонне направленный, он отдаляет человечество от подлинного процветания.

Значит то, что считается прогрессом, – расцвет наук, расширение торговли, – в действительности с более широкой, философско-исторической точки зрения есть регрессом и демонстрирует упадок духа.

Свидетельство этому – исчезновение поэзии, искусств, красоты, в которых и воплощена могучая творческая духоподъемная сила человечества, влекущая его к совершенству. Наивные и недальновидные люди считают, что прогресс содержится только в обилии материальных благ. Нет ничего ужасного, утверждают они, в том, что искусства и поэзия угасают и умирают, это никак не отражается на развитии человечества.

Баратынский думал в противном случае.

Он вопрошал: для чего нужна бездуховная и тщетная Вселенная? для чего живет тело, в случае если погиб дух? так ли уж безопасно презрительное отношение к красоте и к духовности?

«Приметы» (1839).Стих вошло в книгу «Сумерки». В нем противопоставлены «чувство» и «ум» («…чувство презрев, он доверил уму…»), наука, знания, изыскания и откровение, насильственное познание и непосредственное прозрение. Изучение природы лишь тогда плодотворно и духовно оправдано, в то время, когда природа сама открывает собственные тайны, в то время, когда она отвечает на любовь человека к ней дружелюбной заботой и любовью.

В случае если же человек понуждает природу раскрыть ее «сердце» («пытает» ее – «До тех пор пока человек естества не пытал…»), то это не что иное, как «суета изысканий». Было бы неверно осознать Баратынского так, словно бы он против науки, индустриального либо, как сейчас говорят, технического прогресса.

Но поэт сомневается в том, что именно в материальном благополучии, а не в духовном и нравственном достатке человечества состоит его подлинная цель и что для материальных сокровищ необходимо пренебречь сокровищами духовными либо забыть о них. Совершенно верно так же Баратынский против того, дабы дать предпочтение духу перед телом.

«Последний поэт» (1835).В стихотворении рассказывается о том, что человечество достигло материального могущества и царства разума: расцвели науки, «Носит понт торговли груз», будущее думается блестящим и славным, но все это приобретено ценой потери высших духовных сокровищ, причем не только поэзии, но и совершенств по большому счету:

И так же, как и прежде блистает

Хладной роскошию свет,

Серебрит и позлащает

Собственный мёртвый скелет…

«Тоска души» имеется показатель «дряхлеющего мира», заката людской, по большей части муниципальный, цивилизации, что позвано утратой высоких идеалов и духовных ценностей. А потеря духовности свидетельствует неизбежную будущую смерть человечества.

Следствием стёртого с лица земли равновесия между природой и человеком стала гипертрофия разума. Она образовывает, по мысли Баратынского, основную примету времени и основную опасность для человечества. Но с такой же непреклонностью Баратынский отвергал одностороннее преувеличение чувственности, эмоции, повышенной мечтательности, превосходства тела над разумом либо духа над плотью, потому что каждое отклонение от законов миропорядка ведет к трагедии.

Исходя из этого необычно воображать Баратынского каким-то обскурантом, неприятелем науки, ненавистником индустрии, индустриального развития, как пишут об этом в некоторых работах, посвященных его творчеству, и в частности стихотворению «Последний поэт»[230].

человечества и Трагедия личности, в соответствии с Баратынскому, коренится в самом человеке, и это нужно мужественно принять. Тут безтолку плакать и смеяться, как сказал Спиноза, а нужно осознавать. Человек, показавшись на свет, мог быть радостным и мог быть несчастным.

Это зависело от того, сумеет ли он сохранить неустойчивое равновесие духа и плоти, разума и чувства, обычное соотношение в собственной жизни естественного, природного и неестественного, цивилизованного либо его увлечет фальшивая дорога.

Целый движение историиубеждал Баратынского в том, что человечество выбрало гибельный путь. Чем ближе к природе, тем человек умнее и творчески плодотворнее, тем посильнее его физические и духовные возможности, тем ближе он к счастью. Первобытный человек неотделим от природы и потому его способности бесконечны.

Современный человек находится с природой в разладе, и потому он не осознаёт смысла всемирный судьбы, не знает, куда направлено перемещение истории, не ощущает ее дыхания. Его способности ограничены запросами и материальными потребностями, а душа задыхается и умирает в данной тесной и узкой сфере.

«Недоносок» (1835).Стих является примером изначального, фатального трагизма человека. Недоносок – необычное, фантастическое, гротескное существо, придуманное Баратынским для сравнения с положением человека во Вселенной. В случае если поэты или возвеличивали человека, или изображали его ничтожной тварью (ср. у Державина: «червь» и «бог»), то у Баратынского Недоносок есть на свет заблаговременно обреченным – он мертворожденный.

Он летает между землёй и небом, не в силах ни достигнуть Эмпирея, т. е. Бога и обитания ангелов, ни связать собственную жизнь с почвой. Он – всего лишь крылатый вздох. Он не сильный и немощен («мелок и нехорош»).

Недоносок – необычная метафора человека, что, не в силах жить на земле, устремляется к небесам, но ни при каких обстоятельствах не достигает заветного рая.

Катастрофа неизбывна: Недоносок, помещенный на землю и лишенный бытия, умирает, по причине того, что он стал смертным («Роковая скоротечность!»), но и вечность без существа, наделенного пускай кроме того не сильный сознанием, стала еще более «тщетной» и ненужной.

С.Г. Бочаров в статье ««О тщетная вечность!» От «Недоноска» к «Идиоту»» считает, что ни в пантеистический образ природы как одушевленного космоса, ни в образ природы как детерминированный космический миропорядок, «подчиненный неукоснительной механической закономерности и проникнутый целый «неволей» «Недоносок», «созданный в те же годы, не помещается»»[231].

В действительности Недоносок полностью укладывается в «парадигму» детерминизма, по причине того, что он находится во власти природы: сияет солнце, и недоносок «радостно играется» с «животворными лучами», налетает ветер, и он трепещет под натиском бури. Но основное заключено в другом: оба «лика природы» у Баратынского вмещаются в одну неспециализированную «парадигму»: он мыслит мир одновременно и подчиненным, и свободным.

Всемирный порядок держится на «законе», в соответствии с которому мир изначально противоречив и неразложим на детерминизм и пантеизм. Пантеизм держится на детерминизме, а детерминизм предполагает пантеизм. Возможно сообщить так: пантеизм у Баратынского детерминирован, а детерминизм пантеистичен.

В этом состоит еще одна обстоятельство трагичности мира.

Срединное – меж небесами и землёй положение в мире Недоноска – это напоминание о его частично свободных, частично полётах и зависимых порывах. Недаром С.Г. Бочаров услышал в «чужой речи» Недоноска звуки «сокровенной, чистой лирики Баратынского».

Нахождение души между абсолютным небытием и абсолютным бытиём, о чем писал А.Ф. Лосев, разбирая эстетику Платона[232], растолковывает положение Недоноска, которому дано «чувство бытия», он вечен, но не дано «провиденье». От него скрыты «тайны мира» и его удел – «тщетная вечность».

Это нахождение Недоноска в мире сходно с местом человека во Вселенной.

Оживленный же Недоносок-сын как чисто земное существо вовсе лишен «бытия» в этот самый момент же погиб, а Недоносок-отец, оставшийся в одиночестве, еще острее почувствовал тягость «тщетной вечности».

Баратынский колебался между неприятием миропорядка и приятием. Недаром он писал о «диком аде», в который временами погружалась его душа. Но важные и глубокие сомнения не отменяют страстной жажды гармонии, совершенства, единства телесного и духовного начал.

Идеалом их выступает в лирике Баратынского поэзия, природа которой изначально гармонична и являет собой, по стойкому убеждению поэта, пример стройной красоты.

В стихотворении «В дни бесконечных увлечений…» (1831)«прерванный гений» увлекал, по признанию поэта, к неверию и скептицизму. Но в душе поэт «носил идеал» «Соразмерностей красивых». С того времени мятежные мечты и «порывы страстей» «не затмевают Законов вечной красоты…».

Но Баратынскому мало созерцанья красотой и удовольствия гармоническим совершенством поэзии. Ему необходимо преобразовать жизнь по художественным законам поэтического:

мира и поэзии

Громадный очерк я узрел,

И жизни даровать, о лира!

Твое согласье захотел.

Примирение страстей в душе поэта достигается не разумом и не эмоцией, а творческим преображением. Только поэзия способна дать добро конфликт между мятежными страстями и «вышней волей». Она одна усмиряет бунтующую душу и врачует ее.

Идея о гармонической природе мастерства, в частности поэзии, одна из основополагающих в романтизме. Шеллинг писал: «В совершенстве произведения находит себе успокоение каждый порыв к творчеству; все несоответствия тут снимаются, все загадки разрешаются»[233]. Мысль эта в романтизме была так распространена, что ее разделяют и Баратынский, и его жёсткий критик, не признавший в нем «поэта мысли», С.П.

Шевырев: «Мастерство приводит нас к единому безграничному эмоции, к согласию с самим собою и со всем миром, нас окружающим»[234].

В соответствии с Баратынскому, нет ничего, что может успокоить «больную», раздвоенную, скорбящую душу – ни вера в Всевышнего, ни любовь, ни дружба. Мороз судьбы, неизбывное страдание становятся уделом души, которая, потеряв надежды на достижение гармонии в себе и с миром, не в силах отыскать покой.

Для Баратынского, в отличие от Жуковского, нет утешения ни в «очарованном В том месте», за пределами жизни, ни, в отличие от раннего Батюшкова, в радостной и несложной хижине[235], ни, в отличие от Пушкина, в той самой жизни, которая несет страдания и одаряет «ухмылками». «Больная» душа поэта неимеетвозможности излечиться в «больном» мире. Чтобы поведать о всемирный дисгармонии, необходимо сперва исцелиться, примирить противоречивые эмоции в самом себе, отыскать душевное успокоение.

Для этого нужно победить «заболевание духа», преобразив ее в гармонию стиха. И лишь позже преображенная творчеством душа перейдет в души людей, неся им через излитые мерные стихи весть о желаемой гармонии всего сущего.

«Болящий дух врачует песнопенье…» (1834).Об этом Баратынский еще до книги «Сумерки» написал одно из лучших собственных стихотворений «Болящий дух врачует песнопенье…»:

Болящий дух врачует песнопенье.

Гармонии загадочная власть

Тяжелое искупит заблужденье

И укротит бунтующую страсть.

Душа певца, в соответствии с излитая,

Разрешена от всех собственных скорбей;

И чистоту поэзия мир

и святая даст причастнице собственной.

В стихотворении кидается в глаза обилие религиозной, церковной лексики, оборотов речи и устаревших слов. Поэтическая обращение, поэзия названы «песнопением», подобно молитвам; гармония наделена загадочной властью, она представляет собой некое таинство, сравнимое с религиозными и церковными таинствами. Выражение «искупит заблужденье» относится к тому же последовательности: заблужденье – это грех, что надлежит искупить.

Стих «Разрешена от всех собственных скорбей» свидетельствует, что душа высвобождена от заблуждений, сомнений, что ей прощены грехи. Слово «причастница» именует живую, постороннюю певцу душу, которая, как будто бы церковным причастием, причащается к Всевышнему. Наконец, строка «И чистоту поэзия святая» прямо характеризует поэзию религиозными качествами.

Лишь тогда, в то время, когда в душе побеждало согласье, гармония, она стала чистой, безукоризненной и хорошей поэтического огня.

Целый лексический и образный строй стихотворения помогает созданию торжественности творческого акта. С данной же целью поэт применяет инверсию («Болящий дух врачует песнопенье»). В стихотворении гармонично, стройно, ясно передается читателям через стихи уже не «скорбь» и болезнь духа, а уврачеванная, полная духовного здоровья душа.

В этом для Баратынского и заключалась могучая сила поэтического творчества.

Поэзия, в понимании Баратынского, не отражение чувственной красоте мира, а волшебный кристалл, через что просматриваются его тайны. «Выразить чувство, – писал он, – значит разрешить его, значит овладеть им». Последний сборник стихотворений Баратынского «Сумерки» включает в круг «вечных» тем, волнующих поэта, тему поэзии как последнейи единственной пристани для бьющегося над разгадкой тайн бытия «больного», но исцеляющегося духа.

Творческий акт предстает у Баратынского тяжёлым опробованием. Для «легкого дара» поэзии через чур тяжела «дума роковая». Перед тем как в соответствии с излиться в стихах, душа страдает, терзается муками сердечной потребности в цельности эмоции и мысли.

Гармония стихов, их звуковая и ритмическая упорядоченность добывается ценой преодоления косной словесной материи. В лирике Баратынского практически физически ощутим прорыв из затрудненного синтаксиса, насыщенного устаревшими оборотами речи, инверсиями, из архаической лексики и совсем не пленительных, не ласкающих ухо звуков в замечательную, гармонически стройную, добропорядочную и жёсткую музыку.

«Все идея да идея! Живописец бедный слова!» (1840).В стихотворении Баратынский обнажил несоответствие, характерное природе поэзии. Всякое мастерство, среди них и поэзия, «чувственно».

Как раз через эмоцию люди постигают его содержание.

Все искусства, не считая поэзии, оперируют чувственным материалом. Баратынский сообщил об этом так:

Резец, орган, кисть! радостен, кто влеком

К ним чувственным, за грань их не ступая!

Имеется хмель ему на празднике мирском!

Но материалом поэзии, и литературы по большому счету, в отличие от скульптуры, музыки, живописи, выступает слово. С позиций Баратынского, слово – синоним мысли, либо сама идея. Но идея не тождественна эмоции а также противоположна ему. Идея относится к интеллектуальной сфере человека (ум, рассудок, разум), чувство – к эмоциональной сфере («душа», «сердце», страсти).

Следовательно, слово – особенный материал. А.А.

Ахматова сказала: «Лирический поэт идет ужасным методом. У поэта таковой тяжёлый материал – слово. Не забывайте, об этом еще Баратынский писал.

Слово – материал значительно более тяжёлый, чем краска…»[236].

Трудность эта пребывает в том, что, именуя предмет либо явление, слово (идея) обнажает и «умертвляет» живое явление. Оно порывает с бессознательной, стихийной эмоциональностью вторых искусств. Перед словом-мыслью тускнеют яркиекраски жизни и прерывается дыхание.

Умерщвляя действительность, поэт дарует жизнь собственному творенью, наполняя его звучащим духом.

Но у писателянет другого инструмента, не считая слова-мысли, он лишен материалов и чувственных средств. Оттого Баратынский именует его «бедным».

Чтобы поэзия стала мастерством, необходимо преобразовать слово и придать ему чувственность, вынудить его выразить эмоциональное переживание. В этом и состоит задача поэта – преодолеть рациональность в слове, связывающую его с мыслью, и вместе с тем наполнить идея таковой эмоциональной силой, которая превращает ее в «острый луч» и перед которой», как солдат «пред нагим клинком», «бледнеет жизнь земная», покрываясь в предчувствии близкой смерти смертной истомой[237].

С раздумьями о сущности и месте поэзии Сейчас связаны и другие стихотворения, вошедшие в сборник «Сумерки».

В «Сумерках»[238]поэт отыскал конкретно-историческую землю для собственных философических рассуждений. В них раскрывается величественное зрелище человека одинокого в обществе, в мире, во Вселенной, но сохраняющего причастного поэзии и духовность среди чужого ему практического и бездуховного царства. Баратынский обозревает историю людской рода, обращаясь к преданиям, мифам, преданиям, появившимся на заре цивилизации.

Антологическими темами, образами и мотивами насыщены стихотворения «Последний поэт», «Алкивиад», «Мудрецу», «Ахилл», «Скульптор», «Филида с каждою зимою…», «Здравствуй, отрок сладкогласный…», «Что за звуки? Вскользь…», «Рифма».Они образуют исторический фон ужасного пути человечества, неумолимо идущего к духовной смерти. Из мира уходит поэзия, и лишь одинокий поэт хранит ее пламя.

Современный мир изгоняет легкокрылую мечту, яркое сознание, бескорыстие непроизвольных душевных перемещений. Разум – идол современных людей – стал, в соответствии с Баратынскому, корыстным, эгоистичным, себялюбивым, ненавидящим самоценность природы, лишенным сердечности и хороша. В ответ «сердце природы закрылось» человеку, что духовно обеднил себя – ему стало нечем питать собственную душу.

Это оскудение души, вынужденной жить «повтореньями», замкнутой одними и теми же впечатлениями, неизбежно ведет к сумасшествию. Тело же, утратившее разум («На что вы, дни! Юдольный мир явленья…»), тупо «смотрит, как утро поднимется…».

В случае если романтики скорбели о том, что тело смертно и потому вечная судьба бессмертной души длится в другой форме, то у Баратынского раньше умирает душа, и жизнь тела, лишенного одухотворяющего сознания, делается тщетной.

Воскрешая в «Сумерках» ветхие эпикурейские темы жизненных наслаждений и пиров («Бокал», «Осень»),Баратынский информирует им большой ужасный суть. Осень – пора сбора урожая и увяданья природы, пора подведенья итогов человечества и деятельности человека в истории. И для отдельного «оратая жизненного поля», и для всего человечества «будущей жатвы нет».

Результат размышлений Баратынского печален: гибнет дух, и плодами созданных им сокровищ некому наслаждаться. Поэту не нужна Вселенная без человека, не нужна бездуховная, «слепая», не осознающая себя культура и красота. Но это бесстрашное и доброе знание раскрывается лишь одному духу, причастному высшим откровениям. «Свет высок» «обретает» в пророке, в поэте, славящем рифму, которая своим «отзывом» примиряет спорящие в нем порывы души.

Не находящий признания и отзвука в мире («Но отечественной мысли торжищ нет, Но отечественной мысли нет форума!»), Баратынский скорбит о радостном времени, в то время, когда поэт был голосом народа. Но рядом с безнадежно-ужасной «В осеннюю пору» и другими неприятными лирическ

Большой скачок. Библиотека

Удивительные статьи:

- Громкие слова, тихие слова 8 страница

- Примечание для медиумов и каналов 5 страница

- Управление энергией для исцеления

Похожие статьи, которые вам понравятся:

-

Умная ЕРЕСЬ ФАНТАСТИКИ Как я сужу, пред вами разомкнуты Сокрытые в будущем времена, А в настоящем взгляд ваш полон смуты. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ. Божественная…

-

13 Человек, обманувших одну смерть, но тут же настигнутых другой смертью

Вы верите в не добрый рок? Людям из следующего перечня удалось перехитрить смерть. Но по вмешательству злого рока либо стечению событий, смерть опять их…

-

Настоящая история, в случае если делать выводы по документам, была значительно сложнее, чем ее изображают кабардинские историки. Забрать, к примеру,…

-

Грушницкий, максим максимыч и другие

Сюжет повести «Княжна Мери» развертывается через Печорина и противостояние Грушницкого в их притязаниях на внимание княжны Мери. В амурном треугольнике…